物書きばなし

物書きばなし

作家さんを「先生」と呼ぶことについての考えまとめ

物書きばなし

物書きばなし  武道のこと

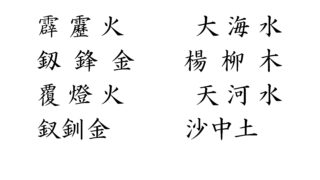

武道のこと  歴史トピック

歴史トピック  診断ツール

診断ツール  武道のこと

武道のこと  診断ツール

診断ツール  物書きばなし

物書きばなし  診断ツール

診断ツール  物書きばなし

物書きばなし  武道のこと

武道のこと  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  診断ツール

診断ツール  武道のこと

武道のこと  物書きばなし

物書きばなし  診断ツール

診断ツール  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし  物書きばなし

物書きばなし