「三千世界」って単語、なんだかかっこいいですよね。

高杉晋作の都都逸だったり初音ミクの『千本桜』だったりゾロの三刀流だったり、創作でもさまざまにその言葉が使われています。

ただなんとなく「世界のすべて」みたいなニュアンスは伝わるものの、そもそも正確にはどういう意味なのでしょうか。

実は仏教哲学で説明される壮大な宇宙観のことで、最新の科学とも共通性があると考えられているのです。

それでは浮き世のまにまに、「三千世界」の意味を見ていきましょう!

三千世界=1,000の3乗(10億)の世界!

最初に押さえておきたいのは、三千世界の三千とは数値の「3,000」ではない点です。

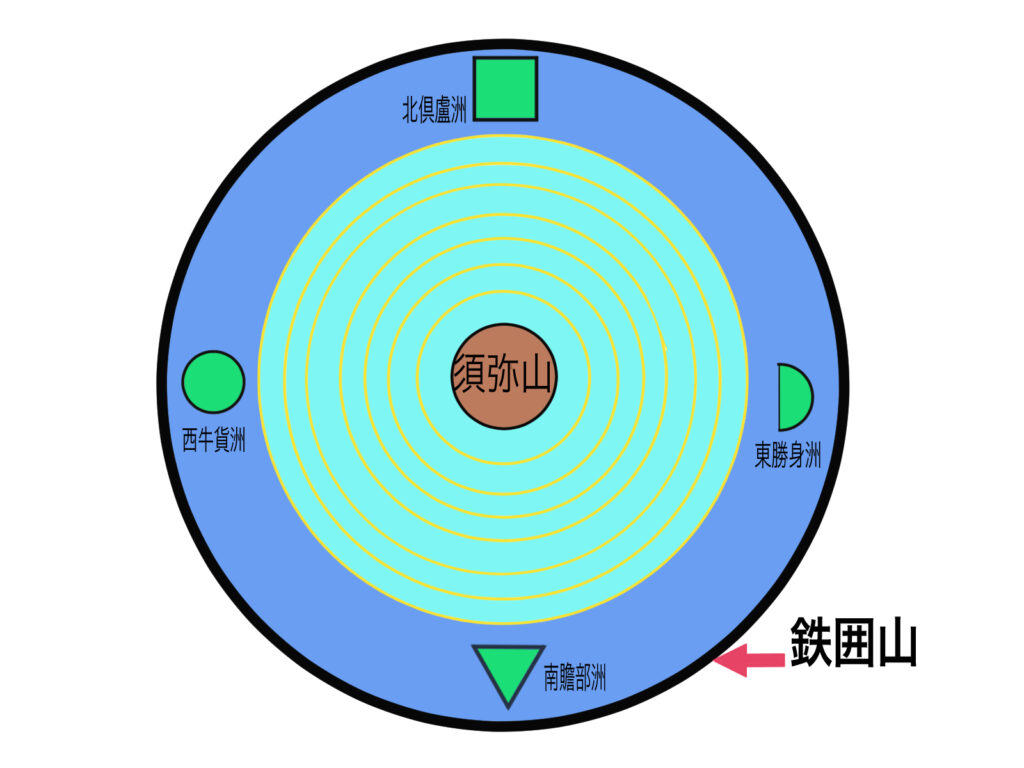

「世界」とはもともと空間の広がりを意味する仏教用語であり、仏教哲学の宇宙観では須弥山を中心として構成される単位を「一世界」とし、これは太陽系に比喩される範囲と捉えられています。

そして一世界が1,000個集まったものを「小千世界」、小千世界が1,000個集まったものを「中千世界」、中千世界が1,000個集まったものを「大千世界」あるいは「三千大千世界」と呼びます。

これがいわゆる「三千世界」のことで、つまりは3,000の世界ではなく「10の3乗(10億)の世界」を表す言葉なのです。

仏教哲学の宇宙観=天文学にも通じる捉え方

三千世界は「世界のすべて」といった意味で使われる言葉ですが、おびただしい数の太陽系が集まっているという宇宙観は実は天文学においても観測されています。

「三千大千世界と相対性理論的宇宙観について」(『智山学報第六十二輯』里見秀明・2013)によると、それぞれのまとまりを以下のように例えています。

- 小千世界→銀河宇宙

- 中千世界→銀河団

- 大千世界→宇宙の大規模構造

こうした構造に古代の仏教哲学者が思い至ったことは、とても神秘的に感じられますね。

「一世界」の構造は?

では、太陽系になぞらえられて三千世界を構成している「一世界」とはどのようなものなのか、4世紀頃のインド僧「世親(ヴァスヴァンドゥ)」による『倶舎論(くしゃろん)』の記述を見てみましょう。

(参照:「日本における須弥山説の受容――世界観の接触の事例として――」『現代と親鸞 17巻』常塚 聴・2009)

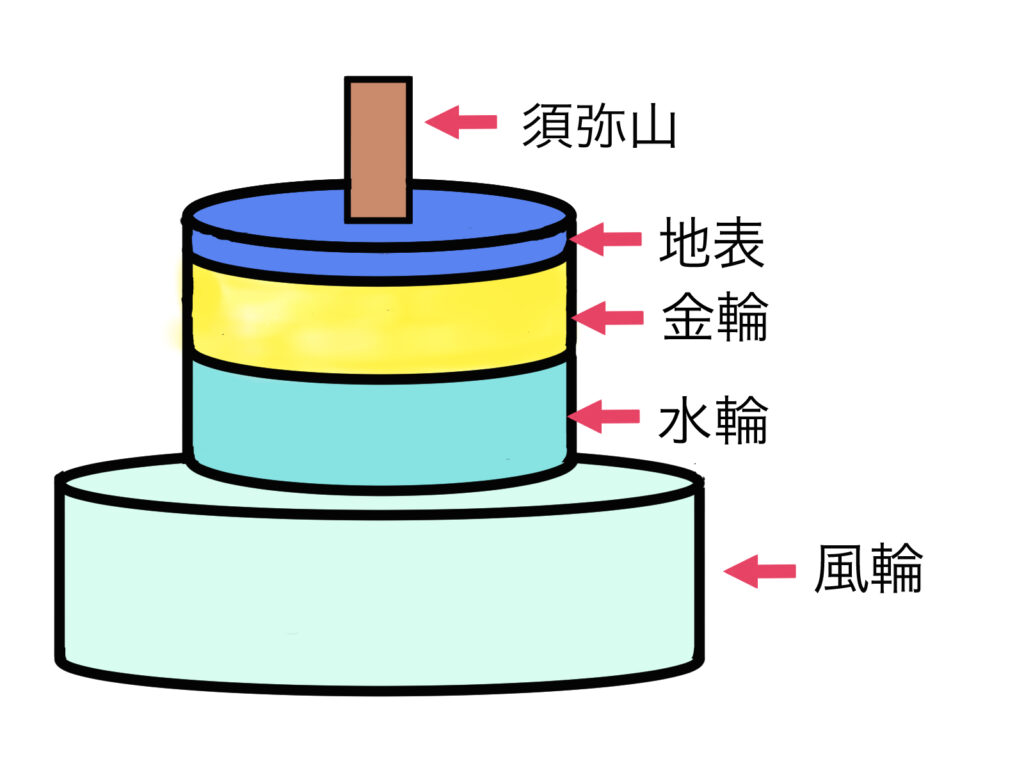

同書によると世界は虚空に浮かぶ円筒形の「風輪」という空気の層、「水輪」という水の層、そして「金輪」という三層の上に海があるとしています。

詳細はややこしいので割愛しますが、その海の中心に「須弥山」があり、大陸や山が広がりその円周を巨大な山が囲み天には月と太陽が運行しているというのが概要です。

さらには神仏の住まう天上界も階層ごとに細かく描写されていますが、「一世界」ではその下層天界の一部までを含みます。

海の下にある金輪はお察しの通り「金輪際」の語源であり、「底の底」「極限まで」といった意味で使われていますね。

『倶舎論』には一世界のサイズが詳しく記されており、例えば風輪・水輪・金輪の三層を合わせた厚さは「27億2万由旬(ゆじゅん)」です。

由旬とは初めて聞くような単位ですが距離には諸説あり、例えば1由旬=約7㎞とされることがあります。

仮にその数値で計算すると、風輪・水輪・金輪を合わせた厚さはなんと190億4千万㎞というとんでもない距離に。

ところが現代の天文学でも太陽風が他の星間物質と混ざり合う境界である「ヘリオポーズ」までの距離、つまり太陽圏は約180億㎞とも考えられています。

壮大すぎてどれくらいが誤差なのか麻痺してきましたが、世親が記述した一世界のスケールとは不思議な近さがないでしょうか。

極楽浄土=別の宇宙?

三千世界が10億もの太陽系規模が集合した宇宙を意味することを見てきましたが、これは一人の仏が教化、つまり担当できる範囲だとされています。

狭義の「仏」とは悟りを開いた「如来」と呼ばれる存在で、お釈迦さまが有名ですね。

ということは、何人もいる如来の数だけ三千世界があるということではありませんか。

そのうちよく知られているのが阿弥陀如来の「極楽浄土」です。

我々の住む世界から西方十万億土にあるとされ、この十万億土とは「めちゃめちゃ遠く」といった意味で使われます。

つまり極楽浄土とは別の三千世界、つまり宇宙の大規模構造のことであり、同様に仏の数だけこれらが存在するというのが倶舎論における世界の捉え方です。

これは理論物理学の多元宇宙論(マルチバース)と通じる考えであり、古代の仏教哲学者が思索を通じてこうした答えに行き着いたことに驚愕せざるを得ません。

「三千世界」という言葉を使うとき、こうした背景に思いを馳せると創作にもさらなる深みが出るのではないでしょうか。

帯刀コロク・記

コメント