はい!みなさんごきげんよう!

そうです。やっぱり今日も教科書は使わないのです。

このクラスでのわたしの授業はこれが最後ですね。

今日は紀伊の神域、「熊野三山」についてお話ししましょう。

よくご存じの通り、「熊野速玉大社」「熊野那智大社」「熊野本宮大社」の3社を総称したものですね。

これに那智の青岸渡寺を加えて捉えるのが本来だそうで、2004年には「紀伊山地の霊場と参詣道」の構成資産として世界遺産に登録されました。

ご祭神は速玉さんが「熊野速玉大神」、那智さんが「熊野夫須美大神」、本宮さんが「家都美御子大神」とそれぞれおっしゃいます。

本宮の家都美御子大神には諸説ありますが、樹木を司る神や、「ケ」が食事を意味することから食物神と考えることもあるようですね。

そういえば伊勢神宮の外宮も食べ物の神様でした。

さて、「三山」というくらいですので、各神社は高い山にあるのかなと思いますよね。

ところがこれは、単純に山岳のことを指しているわけではないのです。

それは「山号」。そう、仏教寺院に冠される「〇〇山」という称号を表しているんですね。

なぜかというと、熊野は日本独特の信仰観念である「神仏習合」の気配を色濃く残しているからです。

度々聞くこの言葉は、「本地垂迹」という理論によって仏と神の整合性をとろうとした古人の考え方を示しています。

ごくかいつまんで言うと、「神道の神々とは仏が化身して現れたもの」という解釈です。

神の姿を垂迹、仏としての正体を本地と呼んで、例えば「天照大神」と「大日如来」、「八幡神」と「阿弥陀如来」といった同一視が進められてきました。

神さまの呼び名に「権現」という言葉を聞いたことがありませんか?

権は“仮”を意味することから、「仮の姿で現れた」という意味になります。

したがって、「熊野権現」という呼び方をすることもありますね。

神仏習合自体は明治時代に行われた廃仏毀釈……神仏分離令によって一時衰退しますが、現在でもその影響は生活に深く根付いているといえますね。

神社もお寺も大事にする日本の風習はなかなか理解しづらいそうですが、こうした古来の考え方にもよっています。

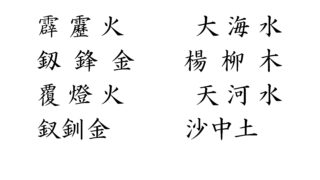

では、熊野三山の神社ではそれぞれ本地はどのような仏さまなのでしょうか。

速玉さんは「薬師如来」、那智さんは「千手観音」、そして本宮さんは「阿弥陀如来」とされています。

おもしろいですね。

そして熊野三山は、過去・現在・未来の三世を司るとも伝わっているそうです。

これは仏教的な意味でのことですが、速玉大社は前世を浄化し、那智大社は現世の縁をつなぎ、そして本宮大社は来世を救済するとされています。

これって、この授業で扱っている“歴史学”とすごく似ているなあ、とわたしは思うのです。

歴史が好きだというと、「そんな昔のこと調べてどうするの?」「自分は未来しか見ないから必要ない」とかって言われちゃったことがありました。

けれど。

未来のことを考えるためにこそ、過去から学ぶ必要があるとわたしは考えます。

これからわたしたちがどこへ行くのかはわからないけれど、どこから来たのかはわかるかもしれない。

わたしは、わたしのルーツを知りたかった。

それはこれから自分が未来に向けて何を選択すべきかを決めるための、羅針盤になると思ったから。

歴史学は、「よりよい未来を目指すため過去に学ぶ学問」なのだと思っています。

まあ、何度も同じ失敗をやらかしちゃうのですけれどね。

今までのお話はきっとテストに出ることもないし、受験にも就職にも直接役立つことはないかもしれません。

でも、膨大な先人たちの足跡が、わたしたちのすぐそばに常に寄り添っていることを時々思い出してくれると、とってもうれしいです。

おっと、ちょうど時間ですね。

わたしの授業はこれまでです。

それではみなさん、明日も明後日も、ずっと元気でいてくださいね!

次のお話↓

コメント