ねえ、おばあちゃん。

塩少々ってどんくらいだべか。

こんなぺっこだら、味しないしょー?

幼いころのわたしは”塩少々”のことを文字通り、ほんのすこしだけという意味だと信じこんでいました。

どのお料理のレシピを見聞きしても、かならずどこかに”塩少々”とあるのがふしぎでたまらず、それでは味がしないはずだとおもったのです。

「”少々”ってのは、”ちょうどいい量”って意味だよう」

祖母はいつもそう言って笑い、わかったようなわからないようなわたしの頭を、やさしくなでてくれるのでした。

ほとんど女手ひとつでわたしを育てた母はいつも忙しくて、代わりに面倒をみてくれたのが祖母だったのです。

祖父はわたしが物心つく前に他界したので、昔ながらの大きな薪ストーブのあるお家に、祖母はひとりで暮らしていました。

祖母の家は街中にありましたが、その周りには実のなる樹がたくさん植わっていて、ちょっとした森みたいになっていたのです。

かりんずとかハスカップとかグスベリーとか、天然のフルーツが実る庭はわたしにとって最高の遊び場でした。

祖母はわたしに庭の草木の名前を教え、フキの葉の下には妖精がいることを教えてくれました。

動植物だけではなく器物すらも含む、この世のすべてのものにはカムイが宿っているのだということも、祖母からの教えです。

ふるさとに伝わる古い神話の語り部だった祖母は、幼いわたしにとって素晴らしい先生であり、いちばんの友だちでもあったのです。

そして、とってもお料理がじょうずな人でした。

あらかじめつくるものを決めておくというよりは、いまある食材をざっと見て、

「さあ、いおちゃん。これでなにができるかねえ」

と、即興で考え出すことがほとんどです。

わたしは祖母が料理をつくるのを見るのが好きで、いろんな食材をあれよというまにおいしく変身させる手際は、まるで魔法のように感じたものでした。

わたしが調理の様子を見やすいように、祖母は台所に椅子を用意して、そして小さなエプロンをつくってくれました。

幼くてなにがお手伝いできるというわけではありませんでしたが、仕事のなかまに加えてもらったみたいで得意な気分だったのを覚えています。

「いおちゃん、準備は?」

「おーけー!」

それが料理を始めるときの、祖母とわたしの合言葉でした。

料理のレシピ、ということに関しては、実は祖母から手とり足とり教わったわけではありません。

食材によって違う下ごしらえの方法、同じ材料でも切り方ひとつで食感が変化すること、お肉と野菜を炒めるときの順番等々、料理の原則になることをていねいにていねいに教えてくれたのです。

また、包丁を洗ったら刃の根元までしっかり水気を拭いて柄もきれいにすること、調理の合間にこまめに洗い物をしてシンクにものをためないこと、食材はきっちり使い切って決して無駄にしないことなども、大事なしつけだったと今になって思います。

「どんなにおいしいものつくってもねえ、食べる人が元気なかったり、そのときのおなか具合に合わなかったりしたら気の毒だからねえ。食べさせたい相手のことを、よおく見てメニューを考えるんだよう」

祖母のこの言葉は、料理の極意みたいなものだと思います。

でも、”塩少々”の本当の意味がわかったのはもっとずっと後、わたしに大切な人ができて、心の底からおいしいものを食べさせたいと思うようになってからでした。

わたしは14歳のとき、あることがきっかけで母と暮らしていたアパートを飛び出し、中学卒業までを祖母のもとで過ごしました。

思春期まっさかりだったわたしは、体重を気にしてみたり美容を気にしてみたり、屈託なくごはんを食べることができなくなっていました。

でも祖母は、そんなわたしに食事を無理強いするのではなく、サラダに豆や賽の目のじゃがいも、手作りのベーコンをたっぷり入れるなど、自然に栄養バランスがとれるように心を砕いてくれました。

そのころには部活や進学のための勉強で帰りも遅くなり、料理のお手伝いもほとんどしていませんでした。

時おり一緒に台所に立つことがあると祖母は嬉しそうに、

「いおちゃん、準備は?」

と、わたしが幼かったころと同じように声をかけるのでした。

わたしはなんだか恥ずかしくって、

「おーけーだよ、おばあちゃん」

と、少しぶっきらぼうに応えたものです。

祖母との暮らしが終わりを告げたのは、わたしが高校進学とともに寮に入ったことによります。

旅立ちの朝、わたしを見送りにきてくれた祖母は少しまぶしそうな目をして、

「準備は?」

と、茶目っ気たっぷりに言いました。

わたしも笑って、

「おーけー!」

と、幼かったあのころみたいな返事をしました。

それが、元気な祖母と交わした、最後の言葉でした。

祖母の葬儀のとき、すごく麗らかな日和だったことだけは、今でもよく覚えています。

少しずつ、ごく自然に身体が弱っていった祖母は、本当に眠るように息を引き取ったそうです。

わたしはもう17歳になっていましたが、祖母がいないということの意味がよく分からず、葬儀の間もただぼんやりしていました。

生前の祖母の強い希望で、葬儀はあの樹がたくさん生えているお家で行われました。

たくさんの花に囲まれて、穏やかな顔で眠る祖母はとてもきれいで、むしろ何か特別なお祭りでも行われているかのようでした。

何もかも終わって参列の人も帰り、わたしは母と二人きりになりました。

すごく久しぶりに会うような気がする母は、泣きはらした目をしていました。

でもその顔は、若い頃の祖母の写真と瓜二つです。

そしてその面影は、どうしようもなくしっかりとわたしにも受け継がれているのでした。

「いおちゃん、これ。おばあちゃんからあなたに」

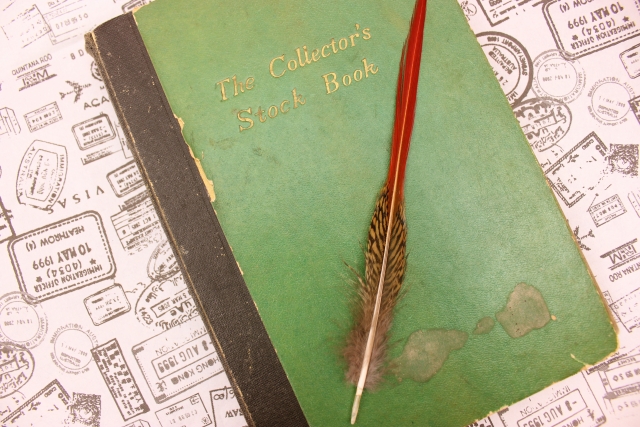

母がそう言って差し出したのは、”レシピ帳”と書かれた厚手の古いノートでした。

わたしはものすごく久しぶりに素直にお礼を述べて、祖母の部屋でひとりノートを開きました。

わたしのために、あの魔法のような料理の数々のつくり方を残してくれたのだと、そう思いました。

でも、そこに書かれていたのは、単なるマニュアルではありませんでした。

「帰ってきた夫があんまり疲れた顔だったので、煮物に砂糖を多めに入れた。いつもより箸がすすんで、少し元気になってくれたみたいだ」

「娘がおなかを冷やして風邪をひいた。たまご雑炊におろしショウガをちょっと加えてみると、ほどなく身体がポカポカに温まった」

等々、それは家族がどんな時にどんなものを喜んで食べたのかという、愛情あふれる処方箋の記録でした。

前半は夫、つまりわたしの祖父のこと。

中盤はその夫と娘、つまり、わたしの母のことも。

そして後半は、幼い頃からのわたしのことで、びっしり埋まっていたのです。

「いおちゃんと庭のハスカップをとってジャムにする。ヨーグルトにかけると喜んで、何杯もおかわりした」

「中学生になって、ダイエットなど始めたみたいだ。乙女よ、たくさん食べねば!」

そのレシピ帳はわたしが高校の寮に入るために祖母の家を出た、その日の朝食のことまでが記されていました。

でも、まだ続きがあるようです。

さらにページをめくると、こんなことが書かれていました。

”大人になったいおちゃんは、誰かのためにごはんをつくってあげているのかな。

そのときは、考えてみて。

今日は暑かったかな。寒かったかな。

あなたの大事な人は、疲れて帰ってくるのじゃないかな。

ある時はいっぱい汗をかいて、ある時は凍えて帰ってくるのじゃないかな。

その様子をちゃんと見極めて、料理の味付けは最後に決めるのよ。

「塩少々」の加減ひとつで、明日もがんばれる魔法がかかることもあるから。

これがおばあちゃんの、レシピのすべてです”

胸がいっぱいになったわたしは、そして最後のページをめくりました。

そこには真ん中にひとことだけ、

”準備は?”

そう走り書きされていました。

わたしは初めて、声を上げて泣きました。

泣いて泣いて、またさらに泣いて、泣き疲れて眠りに落ちて、目が覚めた頃にはわたしの準備はできていました。

祖母のいない世界で、ちゃんと生きていく準備が。

大人になったわたしは好きな人ができて、幸せな結婚をしました。

祖母直伝の料理を彼が喜んでくれているのはもちろんですが、初めて挑戦するメニューや、特別な日の一皿には気合が必要です。

そんなとき、耳に残る祖母の声が、いつもわたしを励ましてくれます。

「いおちゃん、準備は?」

わたしは思わず顔をほころばせ、

「おーけーだよ!おばあちゃん」

腕まくりをしてそう応え、元気に料理を始めます。

コメント